ビタミンAを含む食べ物一覧ランキング|働きや摂取方法について

SUMMARY

- ・ビタミンAが多い食べ物ランキング一覧

- ・ビタミンAについての知識

- ・ビタミンAと一緒に摂ることで相乗効果が期待できる栄養

- ・ビタミンAを摂取するときのポイント

- ・まとめ

ビタミンAは、ビタミンと呼ばれる栄養素の1つで、体内のさまざまな機能をサポートする働きを持っています。しかし、ほとんどのビタミンは、体内で生成できません。そのため、食品による摂取が不可欠です。

本記事では、目を含めた粘膜の健康を保ち、抵抗力を高めるビタミンAについてご紹介します。

ビタミンAが多い食べ物ランキング一覧

ビタミンAを含む食品には、動物性食品から植物性食品までさまざまにあります。

各分類ごとに含有している量が多いものについて理解し、バランスがよく効率のよい摂取に役立てましょう。

● ビタミンAが多い動物性食品は?

ビタミンAが最も多く含まれる動物性食品(肉類・魚介類・乳製品)は、以下の通りです。

・豚や鶏のレバー

・あんきも

・うなぎ

・バター

・鶏卵

※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省

とくに豚や鶏のレバーには、100gあたり10,000μgを超えるビタミンAが含まれています。これは1日あたりのビタミンA摂取目標量を大きく超えているため、非常に栄養豊富だといえるでしょう。ただし、ビタミンAは脂溶性ビタミンで、体内にたまりやすいため、あまり摂り過ぎると過剰摂取の症状が出る可能性もあります。

● ビタミンAを多く含む野菜は?

ビタミンAは、「緑黄色野菜」と呼ばれている主に色の濃い野菜に多く含まれています。緑黄色野菜とは、100g当たり600μg以上のβカロテンを含む色の濃い野菜のことです。

このβカロテンは、プロビタミンAと呼ばれ、摂取量の一部が人間の体内でビタミンAに変換されて吸収されるのです。

・とうがらし

・にんじん

・しそ

・モロヘイヤ

・ほうれん草

・かぼちゃ

※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省

これらの野菜を摂取することで、βカロテンとビタミンAを同時に摂取できます。β-カロテンには、体に有害な活性酸素を除去する抗酸化作用があり、生活習慣病を予防する効果も期待されています。

● ビタミンAが多い果物は?

果物も、野菜と同じように色の濃いものがβカロテンを多く含みます。

以下の果物を食べれば、βカロテンを多く摂取できるでしょう。

・マンゴー

・あんず

・メロン

・くこ

・かき

・みかん

※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省

ビタミンAは免疫力の向上や、粘膜の健康を守る働きを持つ栄養素です。これらの身近なフルーツからも、ビタミンAは摂取可能です。

1食分あたりのビタミンA摂取量が多い果物としては、スイカやみかんなどがあげられます。

● ビタミンAが多い海藻類は?

ビタミンAを多く含む海藻は以下が挙げられます。

・あまのり

・いわのり

・青のり

・ヒトエグサ

・アオサ

※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省

特にあまのりは、非常に多くのβカロテンを含んでいます。肌の潤いを保ち、美肌効果のあるビタミンAについて、海藻からの摂取効果が高いことは意外と知られていません。

海藻には、野菜よりもβカロテンの含有量が多いものもあります。

ビタミンAについての知識

ビタミンAは、体内での生成ができない栄養素のため、食事からの摂取が必須とされています。そんなビタミンAは、体内でどのような働きをするのでしょう。

ここでは、ビタミンAの働きのほか、不足するとどうなるのかや過剰に摂ってしまうとどうなるのかについて紹介します。

ビタミンAの性質を知って、健康維持にぜひ役立ててください。

● ビタミンAとは

ビタミンAとは、油に溶けやすい脂溶性ビタミンの一つです。視覚の正常化を助け、皮膚や粘膜を健康に保ち、抵抗力を高めてくれる大事な栄養素です。ビタミンAは、小腸から吸収されて、主に肝臓に蓄えられ、各内臓や組織に運ばれます。

ビタミンAには、大きく分けて2つの種類があります。1つは、動物性の食品から摂取できる「レチノール」です。もう1つは、主に植物性の食品から摂取できる「プロビタミンA」です。

プロビタミンAはビタミンAの前駆体で、以下が主なもので、必要なときに体内でビタミンAに変換されます。

・α-カロテン

・β-カロテン

・β-クリプトキサンチン

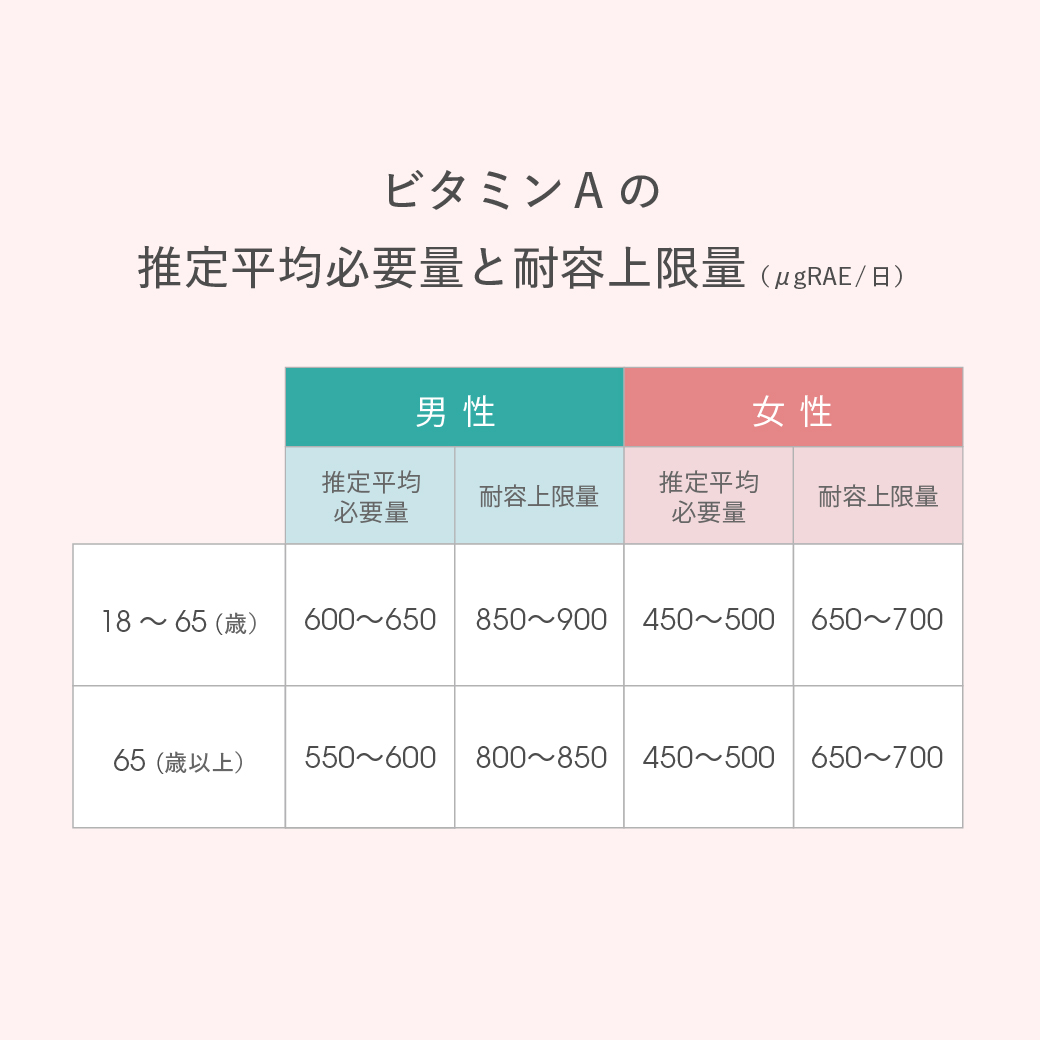

● ビタミンAの1日の摂取量

以下1日当たりのビタミンAの推定必要量と推奨量です。

参考:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書

● ビタミンAが不足するとどうなる?

ビタミンAが不足すると、薄暗いところで目が見えにくくなり、やがて夜盲症になることがあります。また、皮膚や粘膜が乾燥してしまい角質化が進んでしまうこともあります。

特に、子どもの場合は、成長に関係し、成長障害が起こることもあるため確認が必要です。過去には、欠乏症が多くみられましたが、現在は食生活が欧米化して、ビタミンAが不足することはほとんどなくなりました。

● ビタミンAを摂りすぎるとどうなる?

ビタミンAは、脂溶性のビタミンで体内に残りやすいことが特徴です。過剰に摂取することで、健康被害が起きることが知られているため、摂取量には気をつけましょう。

主な症状としては、頭痛やめまい、吐き気が起きることがあります。長期にわたる過剰摂取が続くと、肝機能障害や口唇炎のほか、脱毛症が起きることもあります。

慢性的に過剰になると、骨密度が低下し、骨の脆弱化や骨粗しょう症につながるおそれもあるため、摂取の目安を守ることが大切です。

● 妊娠中や授乳中の目安

妊娠中は、非妊娠時と同じ量の摂取が摂取量の目安です。妊娠初期の過剰摂取は、器官形成異常を引き起こす可能性があるため、避けることが必要です。

一方で授乳中は、非妊娠時よりも多く摂取することを推奨されています。ただし、過剰摂取にはリスクもあり、目安を守って摂取することを心がけましょう。

ビタミンAと一緒に摂ることで相乗効果が期待できる栄養

ビタミンAは、他のビタミンや栄養素と一緒に摂取することで、相乗効果で抗酸化力を高めます。とくにビタミンC・Eや亜鉛とは相性がよく、強い相乗効果が期待できます。

● ビタミンE

ビタミンEは粘膜の保護、コラーゲンの生成や身体を丈夫にするために働き、より効果を高められます。

ビタミンEは、細胞膜の酸化も抑え、過剰な活性酸素を抑える栄養素です。

また、活性酸素の抑制をする効果もあるため、身体機能を維持するために大きな役割を果たします。

● 亜鉛

ビタミンAは、亜鉛の吸収を助け、亜鉛はビタミンAを活性化させる働きを持つため、これらは非常に相性のよい栄養素です。

亜鉛がビタミンAを活性化させることで、ビタミンAの代謝が促進され、抗酸化作用が高められます。

このほか、亜鉛はビタミンAを粘膜にとどめる働きをし、粘膜からのウイルスや細菌の進入を抑える効果もあるのです。ウイルスや細菌が体内に入り込んだときに戦う白血球にも、亜鉛が含まれています。

このように、亜鉛とビタミンAは相性がよく、同時に摂取することが望ましいのです。

ビタミンAを摂取するときのポイント

ビタミンAは脂溶性のため、脂質を含む食品と一緒に食べることがおすすめです。一緒に摂取することで、吸収率が大きく上がります。ビタミンAを含む食材を油で炒めたり、揚げ物にするとよいでしょう。

また、ドレッシングをかけることでも、摂取効率が高まります。ただし、過剰摂取は体に悪影響を与えるため、サプリメントや栄養補助食品などを利用するときには、過剰摂取にならないように用法用量を確認しましょう。

まとめ

本記事では、ビタミンAを豊富に含む食べ物について紹介しました。

ビタミンAは、目や粘膜の健康を守り、免疫力を高める働きを持つ栄養素です。動物性食品と植物性食品のどちらからも摂取可能ですが、それぞれ種類が異なり、動物性食品からはレチノールとして、植物性食品からは主にβカロテンとして体内に摂取されます。

脂溶性ビタミンで、脂質と一緒に摂取することで吸収効率が高まりますが、体外への排出に時間がかかる栄養素のため、過剰摂取には気を付けましょう。

記事監修

Alohaさおり自由が丘クリニック院長

藤堂紗織先生

Alohaさおり自由が丘クリニック

日本医科大学医学部卒業。日本医科大学武蔵小杉病院で研修後、腎臓内科学教室に入局。

その後、善仁会丸子クリニックにて10年院長勤務。

現在はAlohaさおり自由が丘クリニックを開業。内科、皮膚科、美容皮膚科を標榜している。